横溝正史の『獄門島』は、戦後日本の混乱と、近代化以前の因習が色濃く残る孤島を舞台にしたミステリーです。しかし、その世界観は単なる探偵小説に留まらず、奥妙な日本の歴史文化が存在します。

獄門島の象徴性と閉鎖空間

タイトルにある「獄門」には、死刑囚のさらし首を連想させる不吉な響きがあります。この島の住人は外部と隔絶された世界に閉じ込められ、まるで獄中の囚人のように生きています。実際、獄門島は流刑地として知られています。つまり島民の多くは、かつて日本の中央政権に「罪人」と判決された人間たちの末裔です。

獄門島の島民たちは先祖の犯した罪を「流刑」という形で償います。つまり罪を償うために未来永劫「島に縛られる」のです。永遠とも呼べる地獄であるといえるでしょう。それはまさに無間地獄に相応しいといえます。

島は流刑地に選択されただけあって、外界から切り離された孤島です。鬼頭家が長期的に島を支配できたのも、外部の法律や道理が通じない独自の秩序が存在するからだといえるでしょう。

獄門島は、戦後社会からも切り離されていたように思います。復員兵の言葉一つで、海外にいった者たちの情報を知ることができるのも、社会から切り離された因果のようなものを感じます。

島の住民たちは自由を持ちません。例えば、宗教的な自由がありません。島の中には善光寺という寺があり、その住職が権力の一部を担っています。了然和尚が鬼頭家当主の死後、勝手に家に上がれるのもその象徴的なシーンでしょう。鬼頭早苗が鬼頭家の全てを担っていたとしても、男性であり、寺の権威である了然には及びません。

〈戦後〉という時代背景とミステリー

『獄門島』は、戦後の混乱期に書かれた作品です。

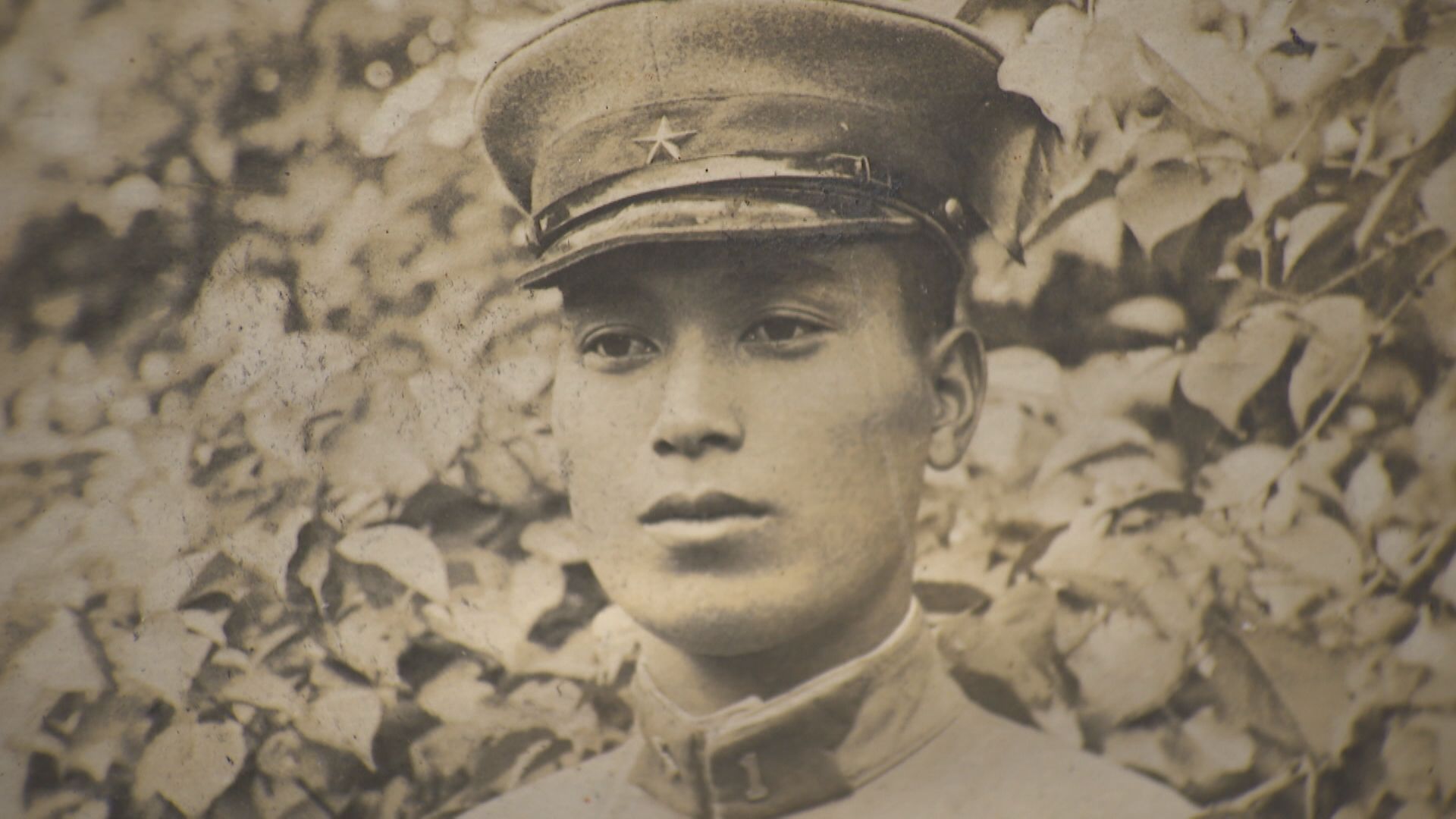

金田一耕助は、戦争から帰還した復員兵です。彼のような復員兵は、戦争という極限状態から日常に戻るものの、戦前とは全く異なる社会の中で浮遊し、精神的に不安定な存在として描かれることが多いです。

ただ、石坂浩二や稲垣吾郎など、多くの金田一映画やドラマでは、金田一耕助を「復員兵」とする描写は少ない。というか、薄い。彼は復員詐欺などにも無関心なように描かれており、戦争を経験するにしてはとても飄々としている。

これはなぜか?

番組や映画の制作者側の配慮としか言えない。なぜなら、多くの視聴者や観客は戦争の経験もなければ、復員詐欺などに遭遇したこともない。いわば戦後の平和を享受した人間である。

だからこそ、長谷川博己版の金田一耕助を私はとても評価する。長谷川版金田一は、原作にかなり忠実なのだ。私は原作ファンとして長谷川版を非難する人たちを許せないでいる。あれこそが金田一そのものなのである。原作を読んでいて長谷川版を非難するのは、全く横溝正史を咀嚼できていないに等しいのだ。

戦争を経験し、そのトラウマが全く克服できない。戦前にあった封建的な社会に残留していた思想に対する嫌悪感がありありと表現されるのだ。原作では復員船での出来事が繰り返し金田一の脳裏にフラッシュバックする。

「ただ知りたいだけなのかもしれません。今日を生きる意味を」

これはすさまじく金田一していたセリフだと思います。というのも、金田一耕助は深くかかわった、思い入れのある事件の後は、必ず「失踪」します。パラノイアによって全国を流浪してしまうのです。

金田一は復員兵で、獄門島に一の戦友と詐称した男も復員兵です。さらに容疑者の一人である鵜飼章三も復員兵です。

戦後の復員兵という存在は、とても厄介なものでした。妻と子どもを持つある復員兵は子どもに虐待をし、無理心中を図るなどしたようです。感情が死に、定職に着けなかった人もいたそうです。あまりにも貧困で殺人や窃盗を犯してしまった人もいると。

そして獄門島で描かれる復員兵は「悪」です。復員詐欺によって獄門島の惨劇が幕を開きました。

さらに復員した金田一耕助が千万太の遺書をとどけなければ・・・。

このように、獄門島が描く復員兵は間が悪く、非常にネガティブなのです。

文学的な意義とホラー的要素

『獄門島』は単なるミステリーではなく、ホラー小説的な側面も持っています。

見立て殺人というのは、実際のところホラー演出としてぴったりな状況です。詩や歌の通りに、人間が死んでいくというのは偶然であっても不気味なものです。

そして『獄門島』の松尾芭蕉の俳句の見立ては、その通りに殺人を実行するという犯人の執念を感じます。事実、数多のミステリーで、犯人は見立て殺人を実行する労力を支払い、その機会を虎視眈々と狙わなければなりません。それは復讐心からくる執念以外の何物でもないでしょう。

身を逆さまに

甲の下の

遊女もねたり

すべてが、陰険で不気味な俳句でした。

それはまるで「呪い」のようでもあります。事実、「呪い」というものは現実にも存在します。

夢枕獏さんの『陰陽師』や京極夏彦さんの『姑獲鳥の夏』や『魍魎の匣』では「呪(しゅ)をかける」という言葉が出てきます。

皆さんの「名前」も「呪い」の一種です。『陰陽師』の中でも語られましたが、安倍晴明が鬼に「名前」を聞かれて、彼は偽名を名乗ります。すると、鬼は何につけて彼を名前で呼びますが、清明は無反応でそのまま逃げ切ってしまいます。

例えば、皆さんも本名があるはずです。そしてその本名で呼ばれるとします。

「佐藤くん、これやっといて」

と上司に仕事を押し付けられたら、「呪い」の完成です。上司は佐藤くんという実名を持つ人に「仕事をやれ」と呪いをかけるわけです。

『獄門島』における呪いは「俳句」です。松尾芭蕉の「俳句」を知っていると、登場人物は俳句の見立てを考えるようになり、「なぜ俳句の見立てをするのだろうか?」という部分にまで考えが及びません。

情報の伝達というものは、その人同士が通用する言語体系を使うことが一般的です。例えば暗号文であっても、体系化されたコードを共有していなければ通用しません。

真犯人は俳句を通じて殺人を体系化しました。そして、その体系化されたコードを知っている人にとって、真犯人が何を伝えたいのかが分かるという仕組みなのです。

つまり真犯人は「呪をかけた」のです。

獄門島とは何か?

『獄門島』は、単なる孤島ミステリーではなく、日本の戦後社会における「因習に縛られた世界」、「戦後の社会的病理」、そして「呪い」の寓話として読むことができます。

この物語の本質は、合理主義が迷信を打ち破るだけではなく、迷信そのものが人間の心理に深く根付いていることを示す点にあります。だからこそ『獄門島』は、時代を超えて不気味な魅力を放ち続けているのでしょう。

獄門島

獄門島1,760円

金田一耕助ベスト・セレクション

金田一耕助ベスト・セレクション550円

獄門島 (ブルーレイディスク)

獄門島 (ブルーレイディスク)5,066円